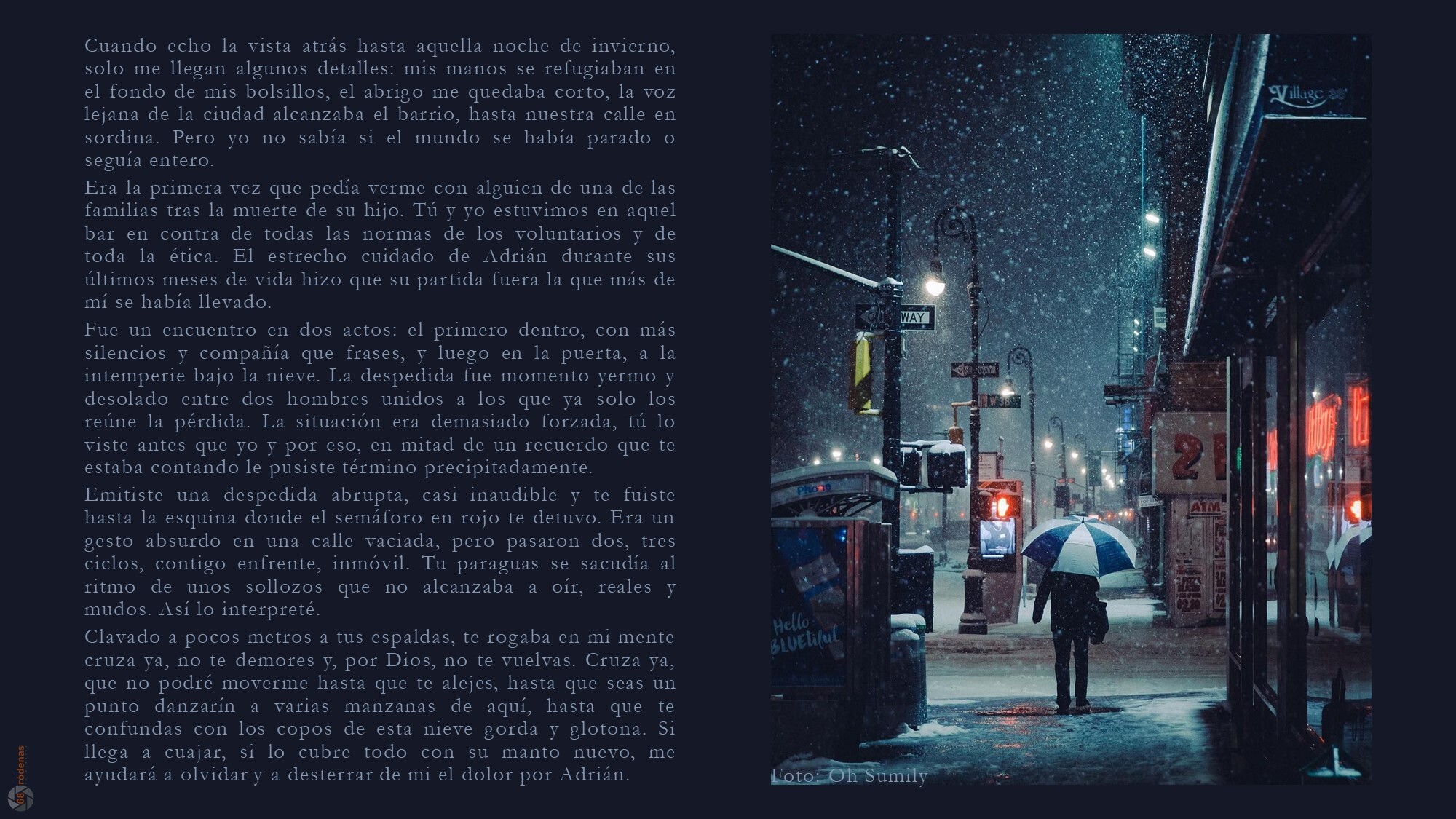

Cuando echo la vista atrás hasta aquella noche de invierno, solo me llegan algunos detalles: mis manos se refugiaban en el fondo de mis bolsillos, el abrigo me quedaba corto, la voz lejana de la ciudad alcanzaba el barrio, hasta nuestra calle en sordina. Pero yo no sabía si el mundo se había parado o seguía entero.

Era la primera vez que pedía verme con alguien de una de las familias tras la muerte de su hijo. Tú y yo estuvimos en aquel bar en contra de todas las normas de los voluntarios y de toda la ética. El estrecho cuidado de Adrián durante sus últimos meses de vida hizo que su partida fuera la que más de mí se había llevado.

Fue un encuentro en dos actos: el primero dentro, con más silencios y compañía que frases, y luego en la puerta, a la intemperie bajo la nieve. La despedida fue momento yermo y desolado entre dos hombres unidos a los que ya solo los reúne la pérdida. La situación era demasiado forzada, tú lo viste antes que yo y por eso, en mitad de un recuerdo que te estaba contando le pusiste término precipitadamente.

Emitiste una despedida abrupta, casi inaudible y te fuiste hasta la esquina donde el semáforo en rojo te detuvo. Era un gesto absurdo en una calle vaciada, pero pasaron dos, tres ciclos, contigo enfrente, inmóvil. Tu paraguas se sacudía al ritmo de unos sollozos que no alcanzaba a oír, reales y mudos. Así lo interpreté.

Clavado a pocos metros a tus espaldas, te rogaba en mi mente cruza ya, no te demores y, por Dios, no te vuelvas. Cruza ya, que no podré moverme hasta que te alejes, hasta que seas un punto danzarín a varias manzanas de aquí, hasta que te confundas con los copos de esta nieve gorda y glotona. Si llega a cuajar, si lo cubre todo con su manto nuevo, me ayudará a olvidar y a desterrar de mi el dolor por Adrián.